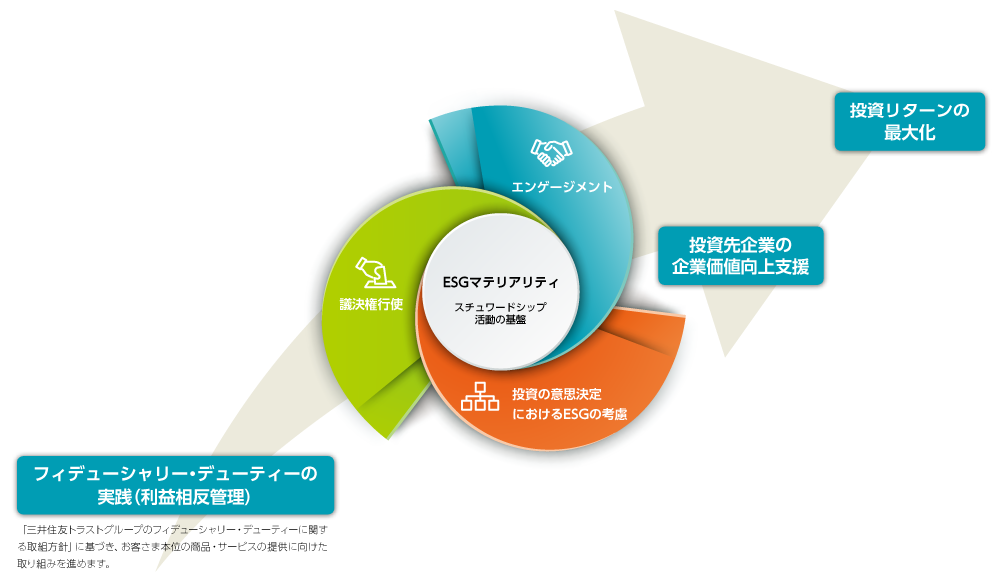

当社は「責任ある機関投資家」として、エンゲージメント、議決権行使、投資の意思決定におけるESGの考慮を三つの柱としてスチュワードシップ活動を推進しています。投資先企業の企業価値向上に資するスチュワードシップ活動を行うことを通じ、お客さまからお預かりしている資産の中長期的な投資リターンの最大化を目指します。

三つの柱の基盤となるのがSMTAMのESGマテリアリティであり、全ての活動にこれを考慮します。そして、その全ての基盤がフィデューシャリー・デューティーの実践です。当社は、スチュワードシップ活動に関する利益相反の適切な管理がフィデューシャリー・デューティーの向上につながると考え、利益相反管理を適切に行っております。

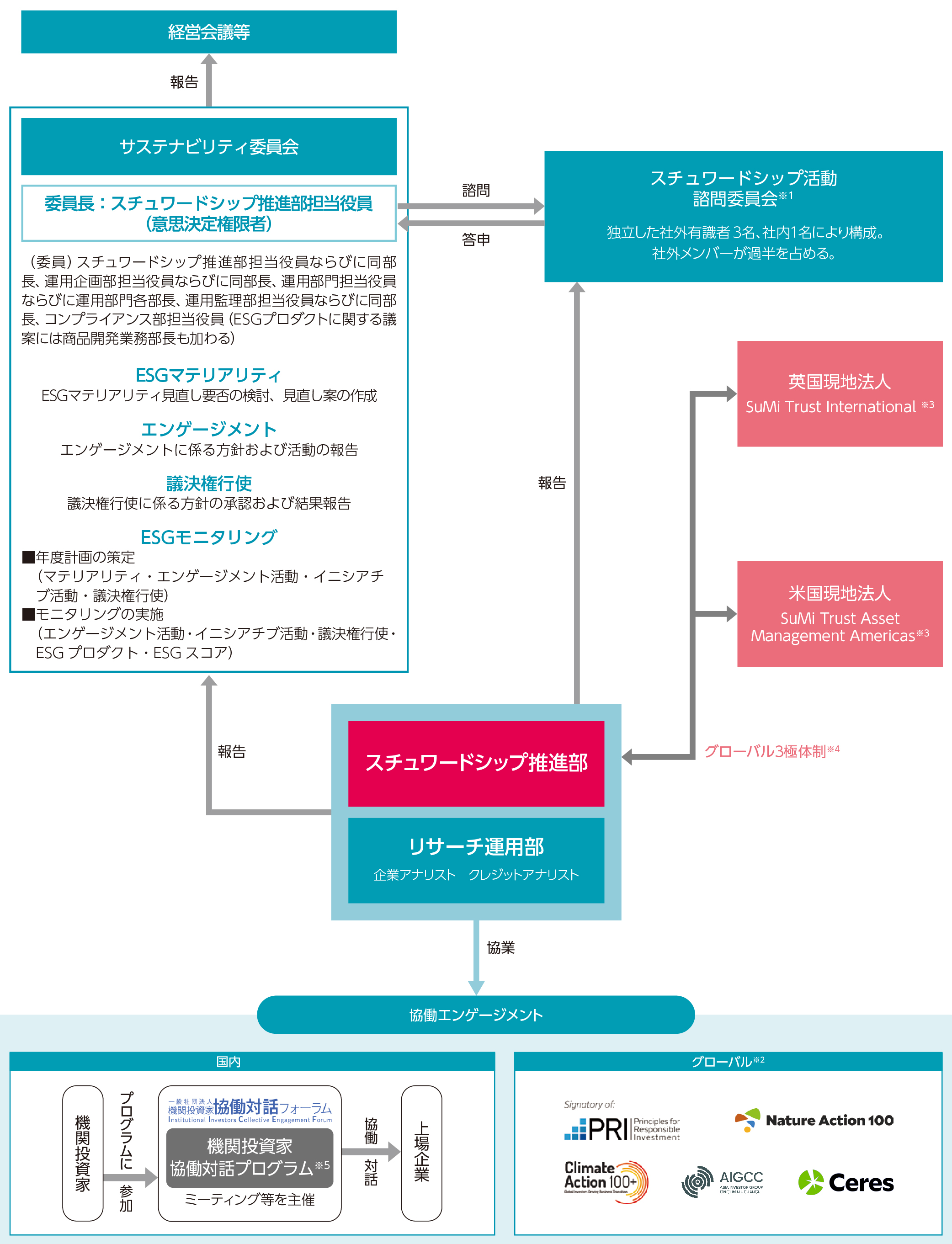

当社のスチュワードシップ活動は、スチュワードシップ推進部が主体となり経験豊富なリサーチ運用部のアナリストと協働して行います。国内では独自の活動に加え「一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム(IICEF)」のプラットフォームを活用した協働エンゲージメントを行っています。

グローバルベースでは、海外企業に対する東京からの現地訪問や、ニューヨークやロンドン拠点からの独自のエンゲージメントに加え、グローバル・イニシアチブを通じたエンゲージメントを行っています。それらの活動全般に関してはスチュワードシップ活動全般を審議する「サステナビリティ委員会」、加えて独立した社外有識者が過半を占める「スチュワードシップ活動諮問委員会」(以下、 諮問委員会)において報告・審議する仕組みとしています。これら会議体においては、議決権行使ガイドラインの改定等に関する審議も行います。

サステナビリティ委員会は月次、諮問委員会は四半期ごとに開催しています。また、取締役会、経営会議、FD諮問委員会に対し、スチュワードシップ活動に関する報告を年1回のサイクルで行っています。

(2025年10月1日現在)

(2025年10月1日現在)※1 過去の議事録については当社ウェブサイトをご参照ください

※2 グローバル・イニシアチブへの参画状況はこちら

※3 当社の100%子会社

※4スチュワードシップ推進担当者25名(ロンドン、ニューヨークの担当者を含む)は、アナリスト、ファンドマネージャー、もしくは海外駐在経験者が中心となって構成されており、運用経験平均年数は20年超となっています。

※5 詳しくは機関投資家協働対話フォーラムのウェブサイトをご覧ください。

▷当社のスチュワードシップ活動の評価はこちら

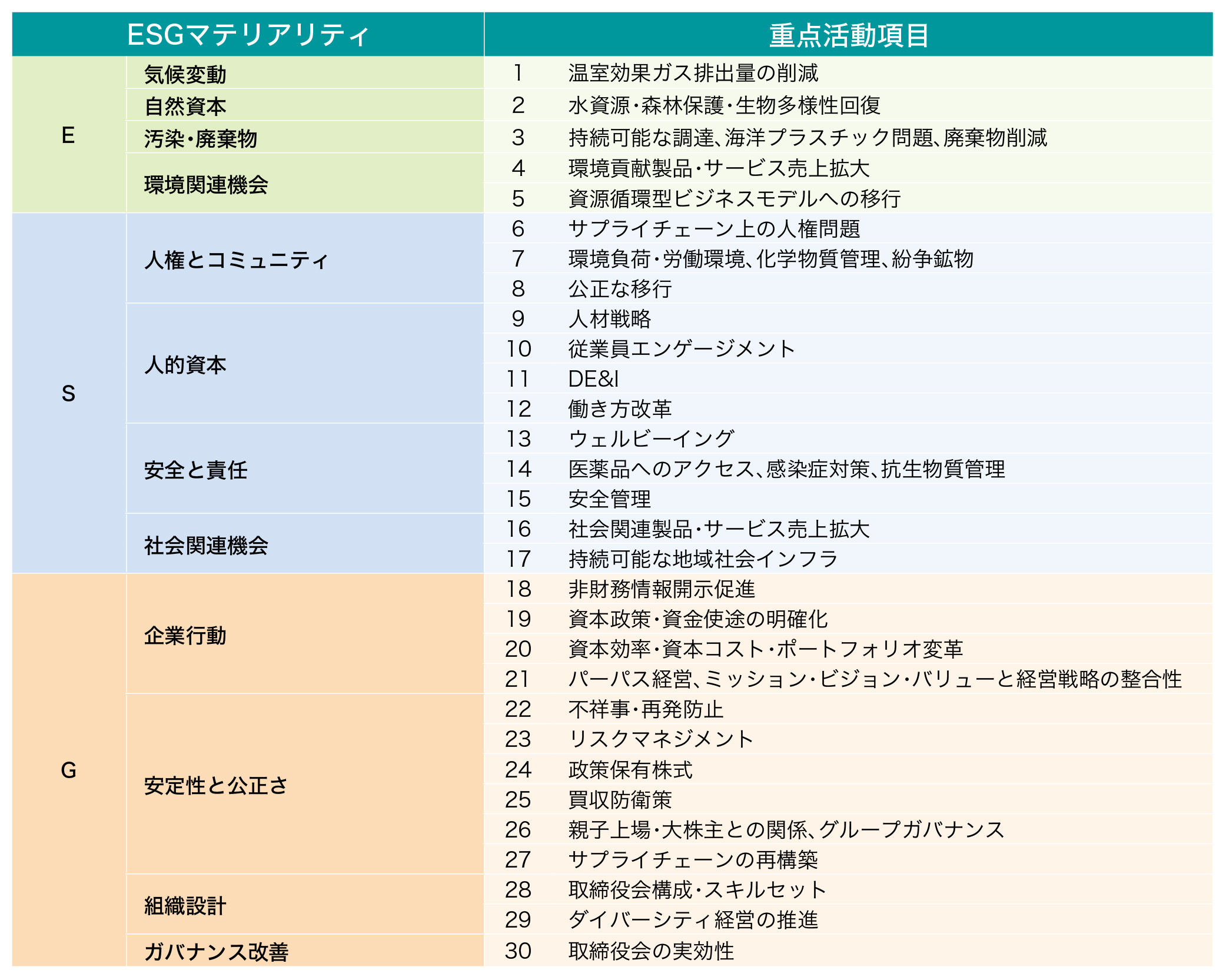

当社では重要なESG課題を12項目の「ESGマテリアリティ」として特定しています。これは、投資先の価値向上や持続的成長を後押しするうえで当社が重要であると考えるESG課題であり、投資先のESG評価および、エンゲージメントや議決権行使判断などに当たって考慮するものです。「ESGマテリアリティ」は当社スチュワードシップ活動の計画策定、推進におけるベースとなるものです。

図表1 SMTAMのESGマテリアリティ

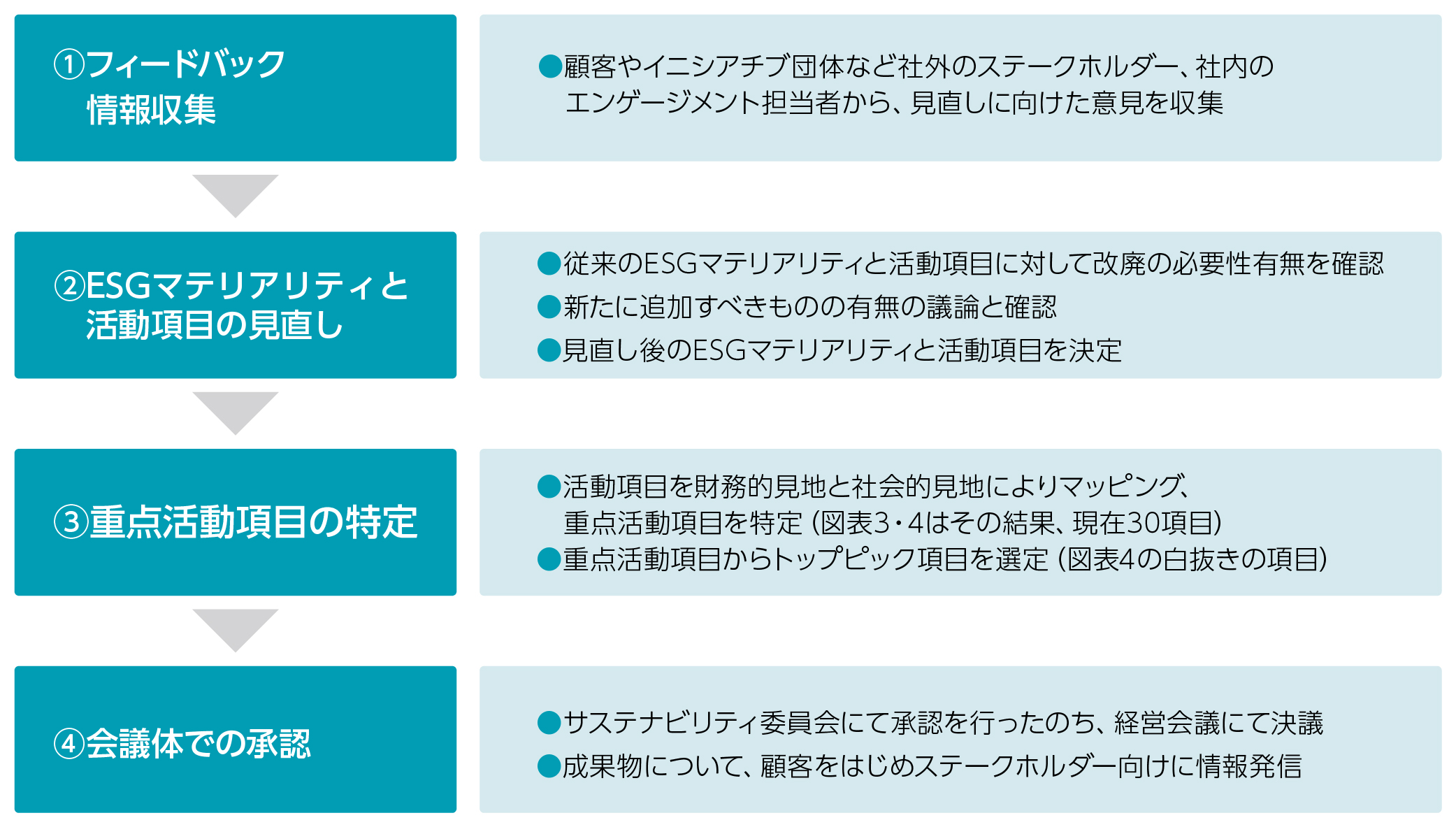

図表2 ESGマテリアリティと重点活動項目の評価プロセス

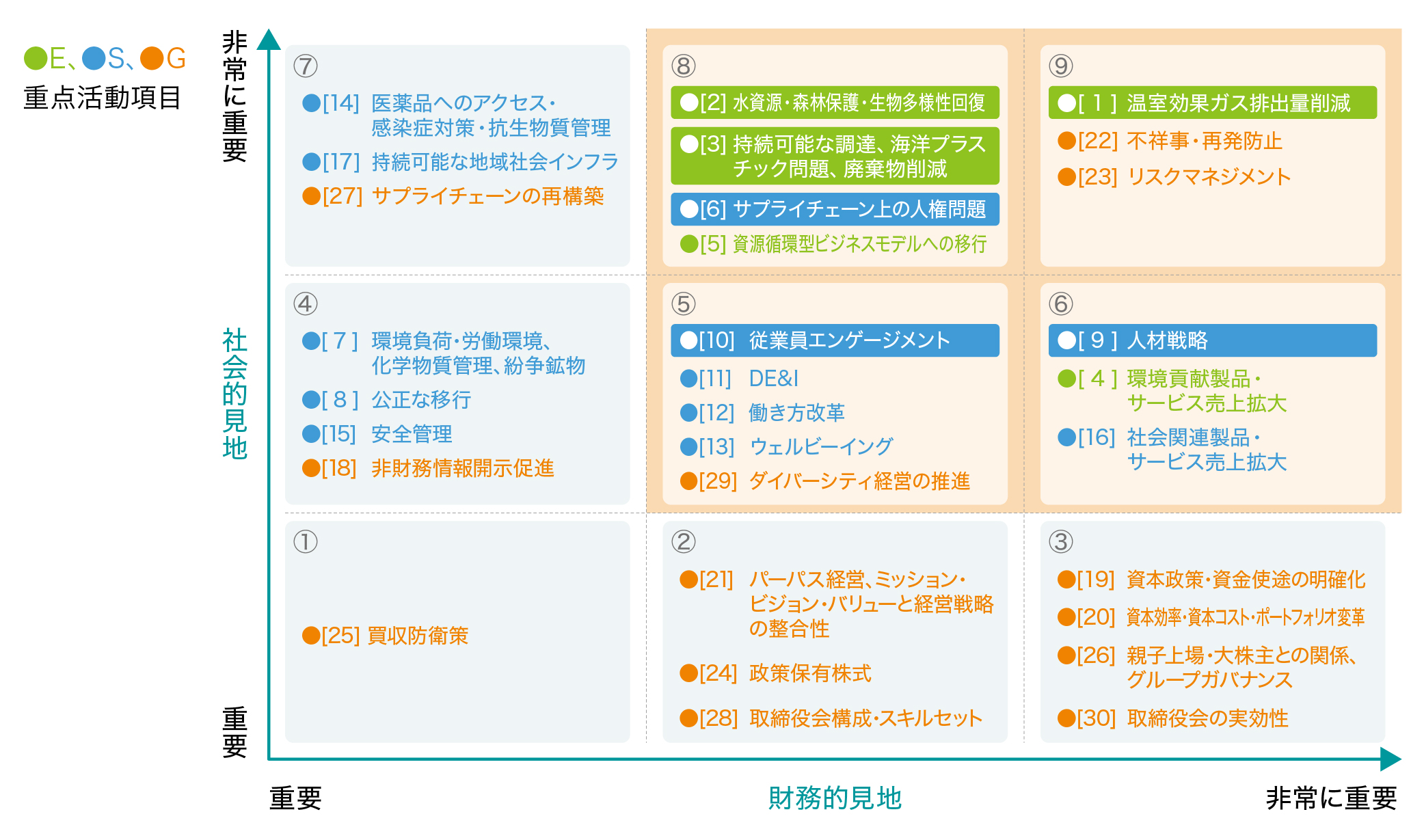

ESGマテリアリティに紐づく重点活動項目を特定しています。これは、ESGマテリアリティをベースに企業とのエンゲージメントで取り扱う全てのアジェンダの中から、社会的見地と財務的見地から重要度が高く優先的に取り組むべきものを抽出したものです。これらは社内外からの情報収集や、ステークホルダーからのフィードバックを基に定期的に見直すことにしており、2024年7月に実施した見直し結果は図表3、4の通りとなっています。

2024年11月の米国大統領選挙と政権交代を受けて、ESGマテリアリティと重点活動項目のうち、気候変動(温室効果ガス排出量の削減)や人的資本(DE&I)について、さまざまな見方や情報が錯綜し議論を巻き起こすことになりました。これらの代表的な事例を中心に、マテリアリティと重点活動項目について評価プロセス(図表2)に沿って見直しの必要性を検討していく予定です。

図表3 ESGマテリアリティと重点活動項目(2024年度)

図表4 重点活動項目のマッピングの状況(2024年度)

当社では、ESGマテリアリティと重点活動項目のうち、特に重要度の高いものについて、長期(3~5年)および短期(1~2年)の活動計画を定めて、その進捗状況および予定をサステナビリティ委員会に報告しています。また、重点活動項目の選択、活動計画の策定とその実行、振り返りと見直しのPDCAを回しています。当社は、お客さまからお預かりした資産のリターンの最大化という使命を全うし、より良い未来につながる可能性を探求し真に“豊かな”社会の創造に挑戦し続けるうえでも、外部環境の変化を踏まえつつ、長期的観点からの対応を通じて、スチュワードシップ活動の高度化を進めていきます。