ウィークリーレポート・マンスリーレポート

ウィークリーレポート・マンスリーレポート

印刷する場合はこちらをご利用ください。▶ PDF版を表示

世界中の機関投資家もこのような動きに呼応し、投資先企業との対話(エンゲージメント)を通じて気候変動問題に対する取り組みを強化しています。

2006年に提唱された国連の責任投資原則(PRI) においては、機関投資家が投資プロセスにおいて環境・社会・ガバナンス(ESG)課題を考慮すべきであることや、投資先企業にESG課題に関する開示を求めることなどの原則が謳われ、グローバルに多くの機関投資家が賛同を表明しています。当社も2006年5月にいち早くPRIに署名し、責任ある機関投資家として様々な取り組みを推進しています。

わが国においても、2014年以降、スチュワードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コードが導入されるなど、インベストメント・チェーンの高度化に向けた環境整備が進められてきました。2019年の企業内容等の開示に関する内閣府令の改正により、企業は経営方針や経営戦略、事業リスクへの対応策に関する記述情報の充実などが求められることになり、さらに2020年3月のスチュワードシップ・コードの改訂では、機関投資家は投資先企業に対しESG要素も考慮した対話を行うべきことが明記されるなど、ESG課題を踏まえたサステナビリティ(持続可能性)評価の重要性が増しています。

当社が、お客さまからお預かりしている資産の運用において、気候変動問題に代表されるESG要素を重視するのは、ESG課題に関する投資先企業の取り組みが長期的な企業価値向上や社会の持続性向上をもたらし、資産の長期的な投資リターンの最大化につながると考えているためです。

気候変動を始めとする多くのESG課題の解決には長い期間を要するものも少なくないため、取り組みが財務的な成果に結びつくまでには、相応の時間がかかることも想定されます。しかしながら、様々なESG課題に対する企業の真摯な取り組みは、社会に広く認知されることで消費者や顧客を始めさまざまなステークホルダー*1からの信頼や支持につながり、長期的にも、事業基盤の強化、拡大や企業価値の向上が期待できるものであると考えられます。

*1 企業をとりまく利害関係者。株主のみならず、従業員、顧客、取引先や地域コミュニティといったより広い範囲を含む。

当社は、年金や投資信託など長期的な運用資金をお預かりしているため、長期視点での企業価値向上を目標に、投資先企業との対話(エンゲージメント)を進めています。

気候変動問題に関する投資先企業との対話においては、当社は企業に次のような行動を促すべく、エンゲージメント活動を推進しております。

気候変動による影響の大きさや課題解決のための取り組みの困難さには、業種や企業によって大きな差があることも踏まえ、個別企業が置かれている状況を十分に考慮しながら、企業による課題解決に向けた前向きな取り組みを後押ししていく方針です。

ここでは、日本企業との気候変動問題に関するエンゲージメント活動の具体例を紹介します。

大手銀行各社に対して、海外での石炭火力発電所開発に係るプロジェクトファイナンスからの早期撤退に関して対話を進めてきたところですが、2020年に入り、各行から海外での新規の石炭火力発電所開発に係るプロジェクトファイナンスからの原則撤退方針が相次いで公表されました。

また、電力各社に対して、電力安定供給とCO2排出量削減の両立、TCFDや行動計画に関する開示充実について対話を重ねてきました。大型の発電所は運転開始後50年超の長期稼働を前提としており、一旦構築した電源ポートフォリオを変更することは容易ではありません。これまで電力各社は、国のエネルギー基本計画をベースにして、専ら安定供給の観点から電源ポートフォリオを構築してきました。しかしながら、国際社会からは温室効果ガス排出量の多い石炭火力発電所の運用継続について厳しい見方が示されており、最近では経済産業省からも非効率的な石炭火力発電所についての廃止方針が示されています。当社としては、国の政策方針を受け身で待つだけではなく、電力各社が自ら能動的に、長期の電源構成のあり方についてシナリオを想定し準備を始める必要があると考えており、そのような観点での電力会社の経営層を対象としたエンゲージメント活動を始めています。

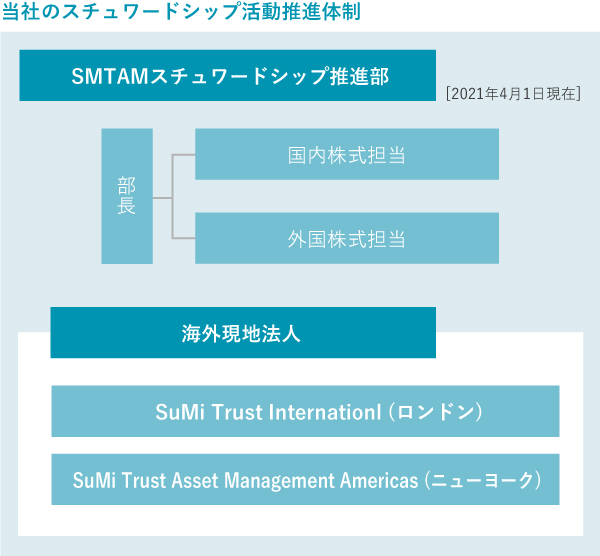

当社はニューヨーク、ロンドンにもESG業務の専任担当者を配置することにより、東京と合わせてグローバル3拠点体制を構築しています。

この体制を活かして、当社は海外企業に対しても積極的にエンゲージメント活動を推進しています。その中から、気候変動問題に関するエンゲージメント事例を紹介します。

ロイヤルダッチシェル(オランダ)やBP(英国)といったエネルギー開発企業に対して、これまで中心であった石油開発事業から、より環境負荷の低い天然ガス、更には風力や太陽光といった再生可能エネルギー事業へのシフトについて、申し入れを行いました。こうした対話の結果、世界的に脱炭素を求める動きが強まる中で、両社からは2050年までに実質的なCO2の排出量をゼロとする野心的な方針を表明するなどのアクションが見られています。

また、鉄鋼メーカーに対してもエンゲージメント活動を進めています。製鉄プロセスにおいては石炭(コークス)を利用するため、CO2を大量に排出しています。こうした状況を鑑み、当社はアルセロールミタル(ルクセンブルク)やティッセンクルップ(ドイツ)に対して、水素を活用した製鉄技術やCO2の回収および貯蔵技術*3の開発を進めるとともに、より環境負荷の低い商品へのシフトの可能性について申し入れを行っています。こうした活動の成果もあり、欧州の鉄鋼業を代表する両社では長期的な技術開発の推進に加えて、中期的な対応策として、これまでの主力であった高炉による生産から、鉄スクラップを利用した環境負荷が相対的に低い電炉による生産拡大を計画しています。

*2 Task Force on Climate-related Financial Disclosures (気候関連財務情報開示タスクフォース)の略称。2015年に主要国の中央銀行や金融規制当局などで組織された金融安定理事会(FSB)により制定された。企業に対し、中長期にわたる気候変動に起因する事業リスクと事業機会を分析し情報開示するよう推奨している。

*3 工場や発電所などから排出される二酸化炭素を回収し、地中へ圧入・貯留することによって温室効果ガスの大気中への排出量削減を目指す技術。現在、グローバル規模で商用化に向けた取り組みが進められている。

当社はグローバルなエンゲージメント活動についても積極的に推進してきました。前述のとおり2006年5月にいち早く国連PRIに署名し、その後もClimate Action 100+(CA100+)*4やFAIRR*5などの多くのグローバル運用機関が加盟する国際イニシアチブを通じた活動を推進しています。

例えば、CA100+には500社を超す運用機関が参加しており、グローバルで温室効果ガス排出量の多い160社超の企業に対して協働エンゲージメントを行っていますが、当社はその中で、アジア地域の9社のリード・マネージャーとして直接対話を行っています。また、2020年4月より、新たにアジアを代表してCA100+のステアリング・コミッティのメンバーとなりました。ステアリング・コミッティは世界の各地域代表10名(2020年6月末現在)で構成されており、地域毎のエンゲージメント方針の策定や、政府レベルとのエンゲージメント計画の策定、情報発信等の運営コントロールを実施しており、当社はアジアを代表してその運営に携わっています。

PRI・Ceres*6の森林保全ワーキング・グループの活動においては、ブラジル政府機関に対して実効性の伴うアマゾン森林保全・管理と開発状況についての情報開示を行うよう要請する公開レターを提出し、同国政府へのエンゲージメントを開始しました。当社は日本の運用機関として唯一当初より賛同し、当プロジェクトのリード・マネージャーの一員として活動しています。2020年7月には同国副大統領や下院議員との協働エンゲージメントに参加し、加えて当社独自で同国中央銀行総裁や駐日大使とも対話を行いました。

*4 温暖化に与える影響が大きいと考えられる企業に対する協働エンゲージメントを行う国際イニシアティブ。2017年12月から5年間にわたって実施される。

*5 主に畜産業・漁業に携わる企業に対する協働エンゲージメントを行う国際イニシアティブ。

*6 Coalition for Environmentaly Responsible Economics(環境に責任を持つ経済のための連合)の略称。地球温暖化などの環境問題に関する企業の取組みを推進するNGOで、主に北米を中心とする機関投資家が参加。

***************************************************************

※当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

※当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

※当資料では事例として特定の企業や銘柄に触れる場合がありますが、特定の有価証券への投資を推奨するものではなく、また当社ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。