ウィークリーレポート・マンスリーレポート

ウィークリーレポート・マンスリーレポート

印刷する場合はこちらをご利用ください。▶ PDF版を表示

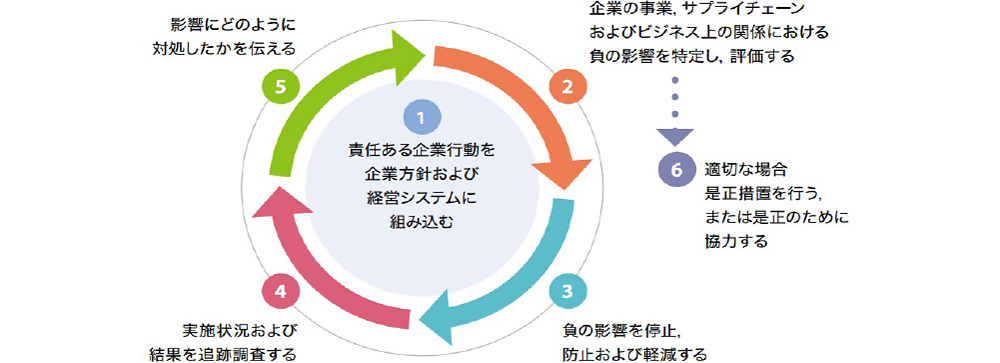

日本では2021年6月にコーポレート・ガバナンス・コードが改訂され、企業の取締役会が検討すべき課題として「人権の尊重」が明記されたこともあり、今後、企業に対してビジネスにおける人権問題への取り組みがより一層求められることが予想されます。当社はエンゲージメントを通じて企業に対して人権方針を制定し、人権リスクを特定し、組織的な基盤としてガバナンス強化を促します。そして、経営意思決定過程に人権デュー・ディリジェンス(DD)を組み込むことを求めます。人権DDプロセスの中で、ステークホルダーに対して影響を及ぼす可能性がある人権リスクを評価し、そのリスク度合いに応じて負の影響を防止あるいは軽減し、実施状況及び結果を追跡調査し、一連のプロセスの情報を開示するように促します。

人権デュー・ディリジェンス・プロセス、及びこれを支える手段

(出所)OECD「責任ある企業行動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」

具体的には、以下のようなアジェンダや考え方でエンゲージメントを行っています。

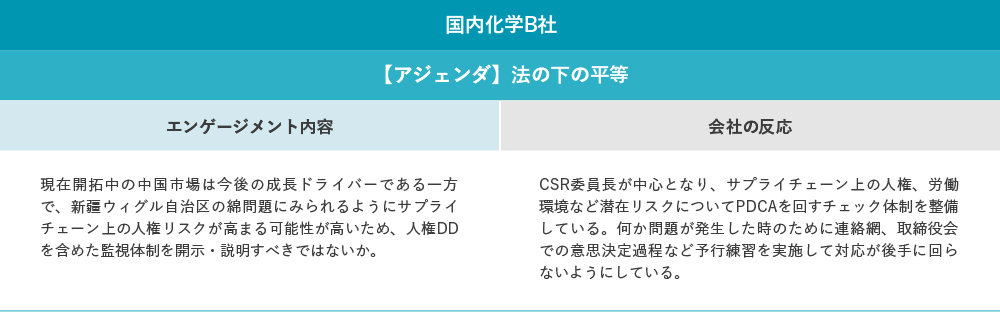

「法の下の平等」とは、人は生まれながらにして平等であるという思想に基づき、封建的な身分制に由来する不平等を廃止するという原則を指します。各国の事情に応じて表現はそれぞれ異なるところはあるものの、ほとんどの国において“平等”を理念として掲げています。当社では、人種、信条、性別、社会的身分などにより、政治的、経済的又は社会的関係において差別が無いことを事業活動の前提として投資先企業に求め、仮に課題がある場合にはそれへの取り組みを求めます。

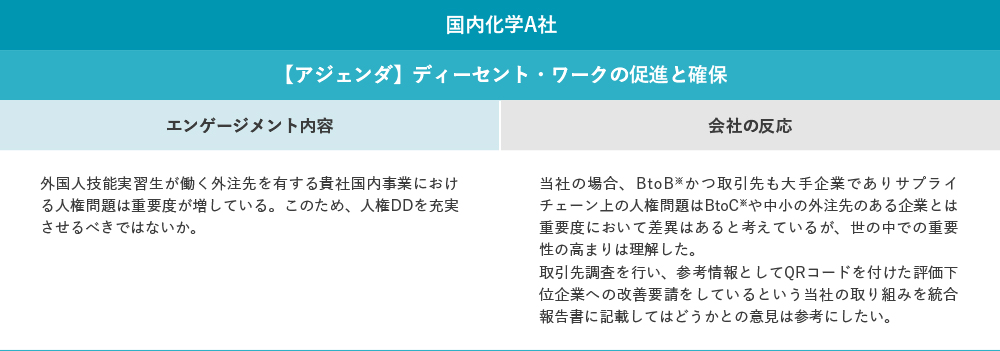

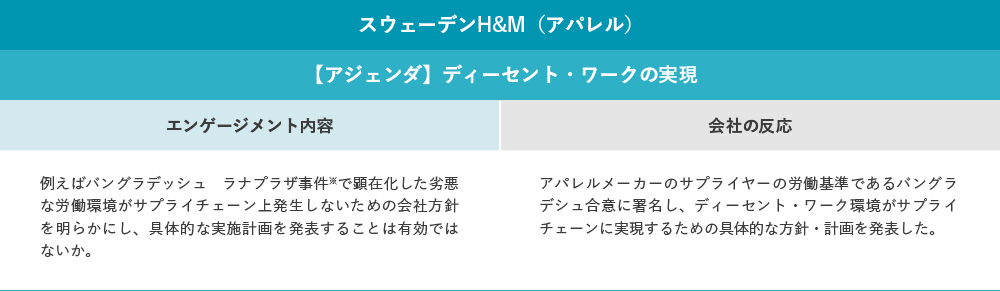

ディーセント・ワーク (Decent Work)は”働きがいのある人間らしい仕事“と訳され、1999年に、国際労働機関(ILO)のファン・ソマビア元事務局長が提唱した考え方で、労働者の人権が尊重されるだけでなく、働くことで生活が安定し、また人間としての尊厳を保つことのできる仕事、を示す言葉です。SDGsは、全部で17のゴール・169のターゲットから構成されていますが、8番目の目標のテーマは労働です。その目標を示す条文には、「すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する」とあり、ディーセント・ワークは、SDGsのゴールの1つに含まれていることがわかります。当社では長時間労働、ワークライフ・バランス、差別的な扱い、働きがい、などの諸問題について高度化を促進することを目的にエンゲージメントを行います。

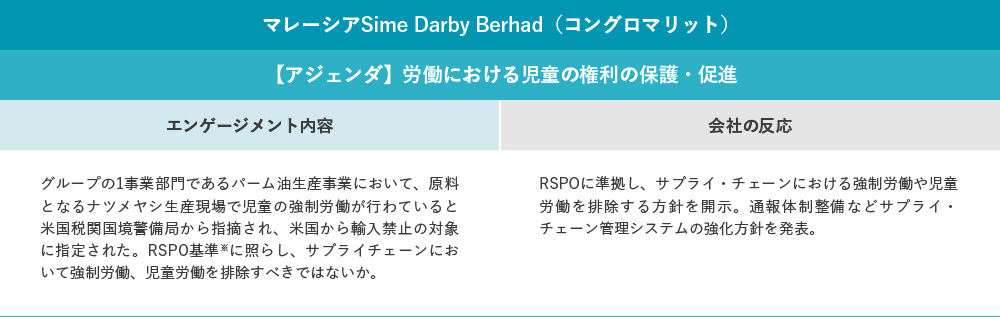

児童労働とは働く子供のうち「義務教育を受けることを妨げるものや、子どもの健康や発達にとって有害となるもの」を指します。具体的には15歳未満(義務教育年齢)の労働と18歳未満の危険で有害な労働です。子どもの可能性や尊厳を奪う労働、および子どもの身体的、精神的な発達に有害である労働、そして教育の機会の喪失、中途退学、就学と長時間労働・重労働の両立など、就学に影響を及ぼす労働も含まれており、成人以上の保護を求める権利を確保する必要があります。SDGsの目標8のターゲット7では、2025年までに児童労働をなくすことが掲げられています。当社では投資先企業に対し、サプライチェーンまで含めた対応高度化を後押しするエンゲージメントを行います。

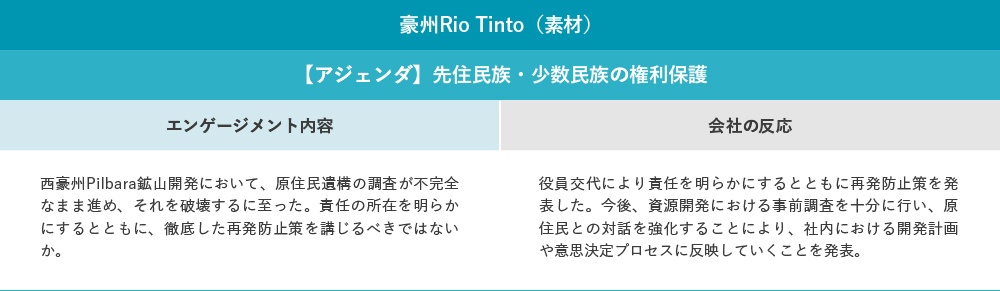

世界の各地に、先住民族や少数民族が暮らしています。日本のアイヌ民族もその一つです。先住民族や少数民族の中には、さまざまな歴史的背景の中で、社会の中で偏見を持たれたり、あるいは差別を受けたりしている場合が少なくありません。経済発展の名の下、鉱山採掘事業や森林伐採、大規模ダム開発などによって、土地を奪われたり周辺環境に深刻な被害を受けたり、また遺構を破壊されるなどして、生活の糧を奪われ、独自の文化を傷つけられる事態が生じます。当社は、投資先企業が鉱山開発などのプロジェクトを進めるにあたり、計画地における先住民族・少数民族の権利保護を求め、計画の変更や実行プロセスの再検討を要請することもあります。

アフガニスタン、イラク、シリア、そして2022年にはウクライナで、大国が引き起こし、あるいは大国が背景にいる武力紛争によって、多くの罪もない人々が殺害されています。国際人権・人道法、特にジュネーブ条約は、民間人・民間施設を攻撃することを禁止し、これに違反すれば「戦争犯罪」として厳しく処罰されなくてはなりません。2002年には「戦争犯罪」「ジェノサイド」「人道に対する罪」などを裁く常設の国際法廷「国際刑事裁判所」が創設されました。2011年には国連人権理事会で「ビジネスと人権に関する指導原則:保護、尊重および救済枠組みの実施(指導原則)」が策定され、その原則7では紛争影響地域における企業による人権尊重の支援が盛り込まれました。これは国家が紛争地域において企業の人権尊重を支援することを定めたものです。

当社は紛争地域で活動する投資先企業に対し、サプライチェーン含めた人権尊重・保護の管理徹底を後押しするエンゲージメントを行います。

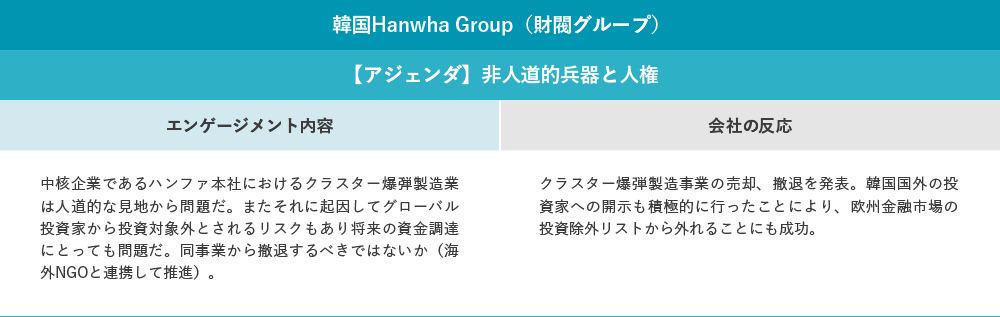

非人道的兵器とは文字通り非人道的な様々な効果を有する特定の兵器のことであり、例えば生物兵器、化学兵器、焼夷弾、劣化ウラン弾などが挙げられます。1980年に特定通常兵器使用禁止制限条約(Convention on Certain Conventional Weapons: CCW)がジュネーブにて採択されました(ジュネーブ条約、1983年発効)。中でもクラスター爆弾は、コンテナー(入れ物)に数個から数百個の子爆弾が入った爆弾であり、広範囲に散らばる広範囲性、不発率の高さ(不発弾化)、結果として犠牲者の多くが子供である、といった問題を有しています。2022年のロシアによるウクライナに侵攻においては、国連人権高等弁務官が、ロシア軍によってウクライナの人口密集地でクラスター爆弾が使われたと指摘しました。当社は投資先企業が非人道的兵器製造に携わっている場合には事業撤退を求めるエンゲージメントを行います。また、実際の投資にあたっては、クラスター爆弾、対人地雷、生物兵器、化学兵器を製造する投資先企業の発行する株式・債券について、一定の条件下において売却(ダイベストメント)する方針を定めています。

低炭素移行計画や温室効果ガス排出削減目標策定が進んでいます。気候変動対策に関するガバナンスが実施されている企業であっても、人権への取組状況、その開示が十分になされているとは限りません。例えば自動車業界では、電気自動車(EV)への置き換わりが見込まれますが、EV バッテリーに使用されるコバルトの採掘に関しては、児童労働を含む人権侵害が懸念されています。また自動車業界だけでなく、石炭産業などでも事業の移行に伴って生じる労働や人権に関する対応方針の開示は十分でないケースが多いようです。脱炭素経済への移行という大きな課題に直面する中、投資先企業が気候変動と人権双方の領域で方針や成果を開示することは「公正な移行※」を実現するために重要と考えて、それを後押しするエンゲージメントを行います。

※脱炭素経済への移行に伴って生じる失業や労働条件の低下といった雇用への悪影響を低減し、経済成長と持続可能な社会の両立を実現することを目指す概念。

エンゲージメント事例

※「Business to Business」の略。企業間で行われる取引。

※「Business to Consumer」の略。企業が一般消費者を対象に行う取引。

※2013年4月、銀行や商店のほか、縫製工場が所狭しと詰め込まれていたビルが崩壊し1,100名を超す死者が出た事件。事故前日には、ビル崩落を起こしうる危険な亀裂が見つかり、ビル仕様の中止の警告が出されていたが、ビルのオーナーはそれを無視し操業を継続。また、縫製工場の経営者は、従業員をそのまま働かせ続けていた。

※(Roundtable on Sustainable Palm Oil)持続可能なパーム油のための円卓会議。WWF(世界自然保護基金)やパーム油生産者および小売業者などを含むパーム油産業に関係する団体が中心となり設立された非営利団体。国際的な認証基準を策定することで、パーム油の生産が熱帯雨林やそこに棲息する生物の多様性、森林に依存する人々の生活に深刻な悪影響を及ぼすことのないようにすることを目指している。

今回は、当社が取り組んでいるESG12テーマの一つである「人権」に焦点を当て、児童労働や移民労働者の強制労働の排除やサプライチェーン管理の徹底などに言及しました。新疆ウィグル自治区問題やミャンマー政変、ロシアによるウクライナ侵攻などを背景にグローバルで人権保護への意識が高まっています。

当社は投資先企業とのエンゲージメント活動を通じて責任ある企業行動の促進を図り、またグローバルイニシアチブを通じた活動も用いてステークホルダーの人権保護とその促進、ひいてはグローバル社会全体の人権の保護と促進に貢献するとともに、投資先企業の企業価値向上やSDGsにおける目標達成に貢献することを目指しています。本コラムを通じて、グローバルビジネスの中で負のリスクとなり得る人権問題に取り組む機関投資家の役割を理解していただければ幸いです。

引き続き当社のESG活動へのご理解、ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

次回は9月下旬に掲載する予定です。

***************************************************************

※当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

※当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

※当資料では事例として特定の企業や銘柄に触れる場合がありますが、特定の有価証券への投資を推奨するものではなく、また当社ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。