ウィークリーレポート・マンスリーレポート

ウィークリーレポート・マンスリーレポート

印刷する場合はこちらをご利用ください。▶ PDF版を表示

気候変動に関しては情報開示も重要であるが、パリ目標を達成するための具体的行動として温室効果ガス(以下、GHG)排出量の削減により関心が集まるなど、企業の脱炭素化に向けた行動変容が求められる段階に入りつつある。企業が脱炭素化社会に向かうための計画はトランジション(移行)計画、企業の脱炭素化を支援するファイナンスはトランジション・ファイナンスと呼ばれ、グリーン・ファイナンスに続く新しいファイナンス分野として注目を浴びつつある。脱炭素社会を実現するうえで高温室効果ガス排出(以下、高排出)産業の円滑なトランジションは不可欠であり、その実現にはファイナンスの動員が鍵を握る。ここでは、こうしたトランジション・ファイナンスの全体像と最近の動向を解説する。

パリ協定では産業革命以前に比較して世界的な平均気温上昇を2℃未満に抑制することが求められている。2100年までに世界の平均気温上昇を2℃未満に抑制するGHG排出量の削減経路は2℃シナリオ、1.5℃に抑制する削減経路は1.5℃シナリオと呼ばれている。国際エネルギー機関(IEA)などさまざまな機関が気温シナリオと必要とされるGHG排出削減量を発表している。2℃シナリオの実現には基準時点と比較して2030年時点でGHG排出量を30%削減し、2050年時点で半減させることが必要となる。一方、1.5℃シナリオの実現には2050年時点でほぼ排出ゼロが要求される。1.5℃シナリオは2.0℃シナリオを比較してわずか0.5℃しか差がないように見えるが、1.5℃シナリオ実現には現在のGHG排出量を向こう30年でほぼゼロにする異次元の努力が求められる。

1.5℃シナリオの実現が強く要請される理由として、2℃シナリオに比較して自然災害を大きく抑制できることが挙げられる。気候変動に関する国際間パネル(IPCC)が2018年に発表した「1.5℃特別報告書」では、1.5℃シナリオと2℃シナリオの影響を比較し、2℃シナリオの世界では1976~2005年を基準として洪水の影響を受ける人口が約3倍となる半面、1.5℃シナリオの世界では2倍程度に抑制することが可能と予測している。また、2℃上昇する世界ではサンゴ礁がほぼ絶滅する半面、1.5℃上昇する世界では70%から90%の減少にとどめることが可能であり、2℃シナリオよりも150~250万km²の永久凍土の溶解を回避できると試算している。残念ながら1.5℃シナリオを実現できる場合でも地球環境に甚大な影響が生じることは不可避と予想されているが、1.5℃シナリオは 2℃シナリオよりも気候変動の影響を大きく緩和できるシナリオとして、その実現が強く推奨されているのである。

NASAや気象庁の観測では、既にグローバルの平均気温は 2021年時点で平均トレンドより0.84℃上昇、日本の平均気温も0.61℃上昇していることが示されている。さらに、これらの数値は、IPCCが実施した30年前のシミュレーション結果(約0.5℃の気温上昇)を上回っている。この事実は、現行の気温上昇が継続すれば2100年には30年前の予測を大きく超える気温上昇が引き起こされ、2℃シナリオで想定される以上の環境被害が起こる可能性が高まっていることを示している。この危機感がGHG排出量を抑制し2050年までにカーボンニュートラルを実現する原動力になっているのである。

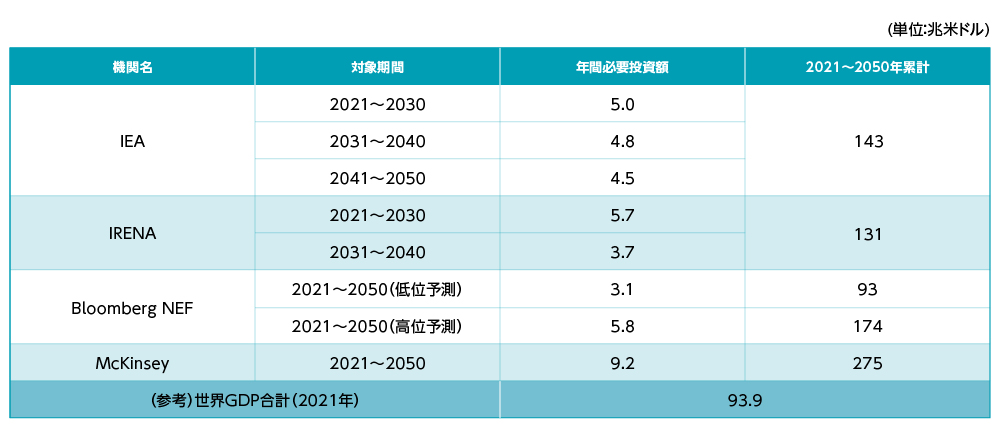

カーボンニュートラル実現のために必要なコストはどのくらいであろうか?この疑問に対する回答として国際エネルギー機関(IEA)は、2021年5月にネットゼロ・エミッション・シナリオ(NZE)において、2050年までにNZEを実現するための必要投資金額は凡そ4.5~5.0兆米ドル/年と試算している。2016年から2020年までの5年間で実施されたNZE達成に関連する分野等への投資金額は2.2兆米ドル/年であり、現在の年間投資金額の倍に匹敵する金額がNZE実現に必要としている。さらに、累計ベースでは143兆米ドルに達する金額がNZEの実現に必要と主張している。2021年の世界GDP総額が94兆米ドルであることを踏まえると、世界経済の1.5倍に相当する膨大な投資が必要とされる計算になる。経済に与える影響も莫大になると予想されている(図表1)。

図表1:カーボンニュートラルに必要なファイナンスの必要金額

(出所)IEA、IRENA、Bloomberg NEF、McKinsey各種レポートを基にSMTAM作成。世界GDPの数値はIMF統計より。

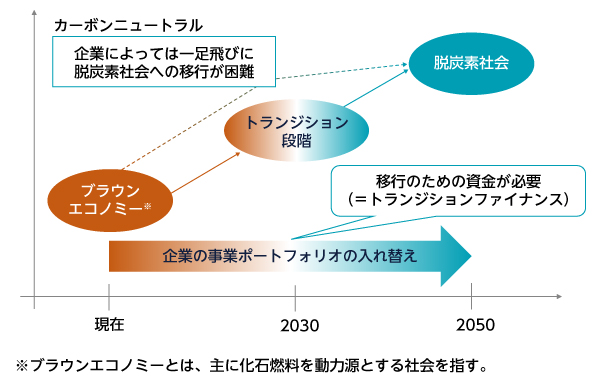

(出所)IEA、IRENA、Bloomberg NEF、McKinsey各種レポートを基にSMTAM作成。世界GDPの数値はIMF統計より。このように脱炭素社会への移行には巨額の資金が必要との認識の高まりから、トランジション・ファイナンスが注目されつつある。トランジション・ファイナンスとは、幅広い産業の脱炭素社会への円滑なトランジションを実現するために、脱炭素に向けた企業の努力を支援するファイナンスであり(図表2)、経済産業省が2020年9月に発表した「クライメート・イノベーション・ファイナンス(CIF)戦略2020」にてその活用が提言された。さらに同省では、2021年5月にCIF基本指針を発表するなどトランジション・ファイナンスを活用する方針も打ち出した。

図表2:トランジション・ファイナンスとは

(出所)SMTAM作成

(出所)SMTAM作成金融機関も投融資ポートフォリオから発生するGHG排出量を抑制する義務を負っていることから、金融機関の高排出企業に対する投融資姿勢の変化が中長期的に企業の資金調達などに影響を与える懸念がある。例えば、将来的に高排出企業の中には、ダイベストメント(投融資資金の引き揚げ)や新規融資の停止を通じて、株価や資金調達に影響を受ける企業が出てくる可能性があろう。また、高排出企業の中には事業ポートフォリオの入れ替えに時間がかかるため一気に脱炭素社会への移行が困難な企業もある。こうした企業がトランジションを進めるにはトランジション・ファイナンスが非常に有効となるが、そのためには移行計画を立案する必要がでてくる。こうした移行計画の作成には時間と経営リソースを要するため、早期に検討開始することが望まれるが、既に、2021年3月に海運会社に対し第1号ファイナンスが実施されるなど、既に移行計画作成に取り組む企業が出始めてきているだけでなく、新たなファイナンス分野としてトランジション・ファイナンスを検討する金融機関も増えつつある。

このようにトランジション・ファイナンスは、金融機関がブラウンエコノミーに対して新規ファイナンスが難しくなる中、脱炭素化に向けた取り組みを資金面から支える有益な資金調達手段としてその活用が期待される。

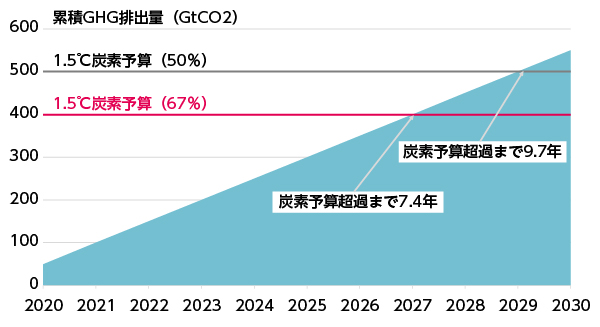

1.5℃未満に気温上昇を抑制可能な炭素排出許容量は炭素予算と呼ばれる。IPCCは2100年時点で気温上昇を1.5度未満に67%の確率で抑制できる炭素予算は約400ギガトン、50%の確率で抑制可能な炭素予算は約500ギガトンと推計している。世界全体の年間GHG排出量は現状約60ギガトン/年であり、GHG排出量が現状水準を維持した場合、あと8年程度で炭素予算を使い切ってしまうことが分かる(図表3)。つまり、踏み込んだ炭素排出量削減手段を導入しない限り、2030年前後に1.5℃シナリオの達成が不可能になることを意味している。IPCCが2023年3月に発表した第6次統合報告書の評価報告書で「1.5℃シナリオ実現にはこの10年が非常に重要」と主張し、GHG排出量の削減に対する一層の取り組み強化を求めている背景には、こうした科学的事実がある。

しかし、1.5℃シナリオが実現されたとしても気象災害の増加や自然資本への悪影響は不可避であり、農林水産業等への影響を通じ開発途上国が最もその影響を被る可能性が高い。この予測が2022年12月に開催されたCOP27の中心テーマである「損失と被害」の源になっている。今後、温暖化の進行とともにこの論点はさらに顕在化すると予想される。

図表3:炭素予算の考え方

(出所)GFANZ

(出所)GFANZ***************************************************************

※当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

※当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

※当資料では事例として特定の企業や銘柄に触れる場合がありますが、特定の有価証券への投資を推奨するものではなく、また当社ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません。上記は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。