ウィークリーレポート・マンスリーレポート

ウィークリーレポート・マンスリーレポート

印刷する場合はこちらをご利用ください。▶ PDF版を表示

自然資本の中でも森林資源は、気候変動への影響が大きいため積極的にその対策について議論が行われている分野の一つである。例えば、2021年の国連気候変動枠組条約締約国会議(COP26)で発表された「森林と土地利用に関するグラスゴー・リーダーズ宣言」には140以上の国・地域が参加している。また、翌2022年の同会議(COP27)では、英国主導で「森林・気候のリーダーズ・パートナーシップ(FCLP)」が発足し、27の国・地域が参加するなど、森林関連の国際イニシアチブに対する関心の高さがうかがわれる。

自然資本の維持には森林保全だけでも年間1,300億米ドルという多額の資金が必要と見込まれている。このため、上述したFCLPは森林資源保護の担い手となるブラジルやインドネシアなど新興国への資金提供を検討するだけでなく、そうした資金を適切に森林保全に誘導するためのプロジェクトにも参加国、金融機関を巻き込んで検討を続けている。なお、当社もその枠組みづくりに当初から参加している。

こうした動きを受け、自然資本を投資対象としつつ、その保全と投資リターンの両立を目指す投資手法を商品化する動きが出てきている。森林分野は既に欧米諸国で投資対象として認知され、森林ファンド、森林REIT(不動産投資信託)として金融商品化されている。

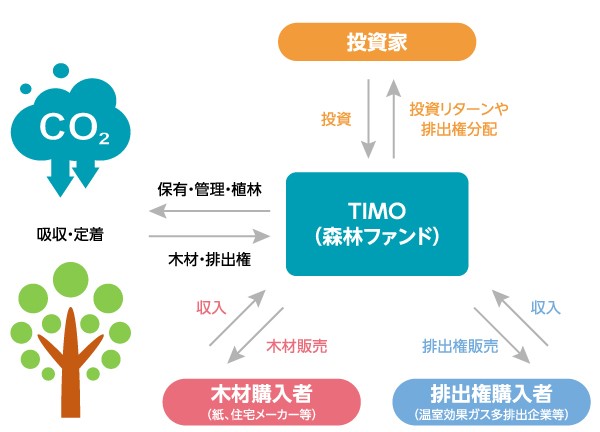

森林ファンドはTimberland Investment Management Organization(TIMO)と呼ばれる運用会社が、投資資金を基に森林を保有し、その森林を伐採し木材として販売する一方、植林により森林を再生するというサイクルを繰り返すことで、金銭的リターンを得るスキームである。このサイクルが数十年にわたることから、米国では主に年金基金など長期投資家が購入している。最近、この森林ファンドは新たな観点で注目を浴びつつある。欧米を中心に排出権取引制度の導入が広がっているが、従来の森林資源からの収入だけでなく、森林保有により得られる排出権を市場で売却することで追加的な収入を得られる目途が立ったためである。森林はカーボン・シンク(CO2吸収源)としてネットゼロ社会実現に大きく貢献することもあり、その活用は社会課題に対する自然を基盤とした解決策(NbS)としても期待されている。

図表4 森林ファンドのスキーム

(出所)SMTAM作成

(出所)SMTAM作成水産資源についても、ブルーボンドと呼ばれる債券を発行する動きが出てきている。ブルーボンドとは名前の通り、海洋保全や持続可能な漁業支援等に使途を定めた債券であり、グリーンボンドの水産資源版と言える。ブルーボンドの最初の発行事例は2018年のセーシェル共和国のブルーボンド国債であり、世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関などによる発行事例が続く。グリーンボンドと比較すると発行数や発行規模は非常に小さいものの、自然資本を活用したファイナンスの試みとして今後の拡大が期待される。

当社では、森林資源の保全や回復を重要な環境課題と捉えており、企業や政府とのエンゲージメントのみならず、社会貢献活動も実施している。

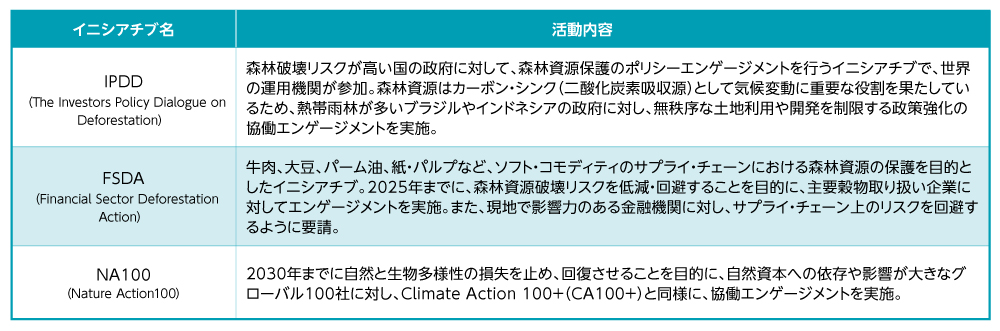

エンゲージメント活動に関しては、図表5に示すように、国際イニシアチブへの参画を通じ、海外企業や外国政府との協働エンゲージメントを積極的に展開している。例えば、The Investors Policy Dialogue on Deforestation(IPDD)は、森林破壊リスクが高い国の政府に対し森林資源保護のポリシーエンゲージメントを行うイニシアチブであり、世界71(2023年3月末時点)の運用機関が参加している。当社は同イニシアチブを通じた協働エンゲージメントにより、熱帯雨林が多いブラジルやインドネシアの政府に対し、無秩序な土地利用や開発を制限する政策強化を求め、ブラジルの焼き畑による開墾の制限やインドネシアの持続的金融ガイドラインの整備を通じた森林破壊回避政策の実現といった成果を得ている。

COP26では牛肉、大豆、パーム油、紙・パルプなど、ソフト・コモディティのサプライチェーンにおける森林資源の保護を目的にFinancial Sector Deforestation Action(FSDA)が設立された。当社はこのイニシアチブへの参画により、2025年までに森林資源破壊リスクの低減・回避を実現することを目標とし、主要穀物を取り扱う企業に対する協働エンゲージメントを実施している。また、影響力のある現地の金融機関に対してサプライチェーン上の森林資源破壊リスクを回避することを要請するなど、幅広い活動を行っている。

図表5 SMTAMの自然資本関連の協働エンゲージメント

(出所)各種資料からSMTAM作成

(出所)各種資料からSMTAM作成2022年12月開催のCOP15では、NGO・機関投資家による国際イニシアチブNature Action100(NA100)が設立された。

NA100は2030年までに自然と生物多様性の損失を止め回復させることを目的に、自然資本への依存や影響が大きなグローバル100社に対して協働エンゲージメントを行うことを目的としており、2023年9月以降本格的に活動を開始した。当社は設立当初から参画している。具体的には八つの重要セクターに属する投資先企業に対して、自然資本への依存度・影響の評価、目標設定と進捗の開示、自然資本回復に関する取締役会の管理・監督、取り組みについて検証を行い、ステークホルダーと対話することを求める。当社はNA100の活動も加え、自然資本の維持・回復に向けた取り組みを強化していく方針である。

また、社会貢献活動については東京都水道局の「みんなでつくる水源の森実施計画」に賛同し、山梨県甲州市の水道水源林の保全活動を2019年から展開している。

自然資本の毀損・喪失は、社会や日々の生活に悪影響をもたらすだけでなく、多くの産業・企業にとって経済的損失をもたらすものである。一方、自然資本に関連するリスク、およびそれをビジネスの機会とする考え方については多くの企業・投資家にまだ十分に理解されてはいない。

自然資本に関する情報開示が広がることで、投資家の自然資本への関心が高まり、企業価値評価に自然資本の考慮が組み込まれることは、自然資本のリスク低減につながるだけでなく、投資分野の多様化という観点でも歓迎すべきことと言える。自然資本は、企業にとり自社の企業価値、投資家にとっては投融資先の価値を左右する要素となるため、双方の理解の深まりと対話が将来的な企業価値や投資リターンの向上の実現のために不可欠となると言えよう。

国際イニシアチブによる目標設定を通じて投資家が企業の自然資本の活用や保全に対してより関心を持つこと、情報開示による自然資本にかかるリスクや機会の見える化で投資家の自然資本への関心が高まること、企業価値評価に自然資本の考慮が組み込まれることは、自然資本のリスク低減のみならず、投資分野の多様化という観点でも歓迎すべきことと言える。

自然資本に対する取り組みは、事業会社にとっては自社の企業価値、投資家など金融機関側にとっても投融資先の価値を左右するファクターとして、今後ますます重要性を増すことが予想される。