ウィークリーレポート・マンスリーレポート

ウィークリーレポート・マンスリーレポート

印刷する場合はこちらをご利用ください。▶ PDF版を表示

2023年11月30日から12月13日までの約2週間の会期で、気候変動対策に関する国家間の協議の場であるCOP28がアラブ首長国連邦のドバイにて開催されました。COPとは1992年に締結された国連気候変動枠組条約に基づく締約国会議(Conference of the Parties)の略であり、1995年の第1回開催から毎年開催され、今年で28回目となります。

会議の主なテーマは、グローバル・ストックテイク(各国の温室効果ガス排出量の削減実績の評価、以下GST)の実施、新たな資金供給制度の大枠の決定、ロス&ダメージ(損失と損害)、緩和(温室効果ガス削減)、適応(世界全体の目標達成に向けたフレームワーク)、気候基金(長期気候資金等)、公正な移行(雇用、エネルギー等の要素)、パリ協定6条(排出権等市場カニズム)など、野心的な内容でした。

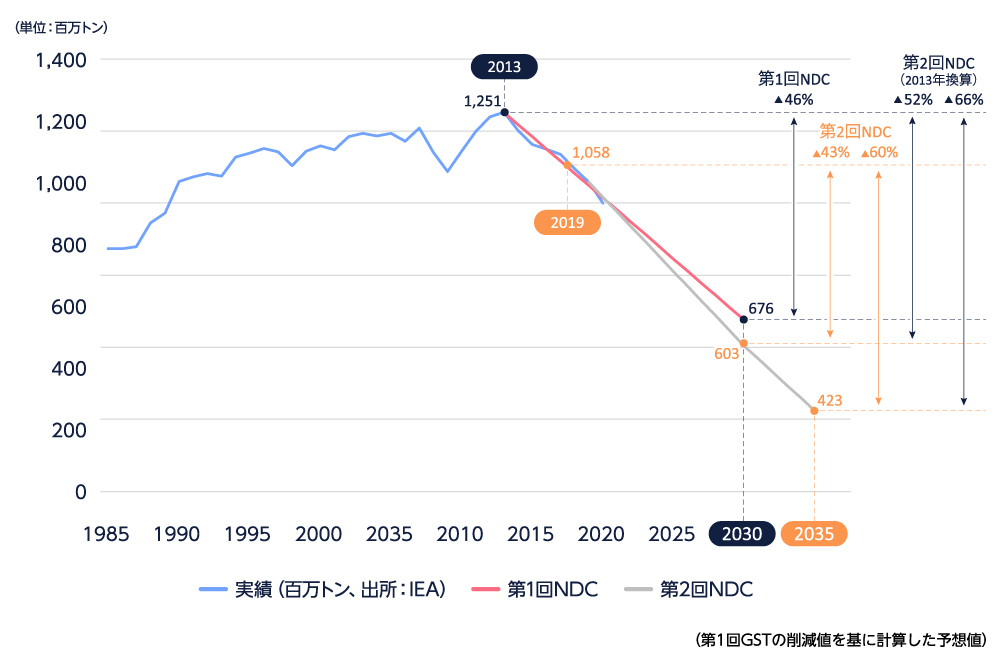

今回のCOP28では、いわゆる1.5度シナリオに基づくカーボンバジェット(炭素予算)の考え方からGSTに係る決議文において、「2050年ネットゼロを実現するためには、二酸化炭素(CO2)排出量を2019年比で2030年に43%削減、2035年までに60%削減することが必要であることを認識すべき」ことが明記されました。

2030年に43%削減という数字は、日本政府がコミットしている第1回「国が決定する貢献(NDC)」の2030年46%削減という目標と比較すると緩いと思われるかもしれません。しかし、現在の日本のNDCの基準年が2013年である点に留意する必要があります。今回のGSTの削減目安を2019年の日本のCO2排出量実績を基に換算すると、2013年比で2030年に52%削減、2035年では66%削減に相当します。従って、日本政府は2025年の第2回NDC提出時にはもう一段踏み込んだ削減計画を検討する必要があります。また、GSTで発表された数値はグローバル平均であり、先進国の一員である日本はこの数字以上の削減貢献が求められることが予想されます(図表)。

図表:日本のCO2排出量の実績とGSTを踏まえた削減予想値

(出所)国際エネルギー機関(IEA)統計等よりSMTAM作成

(出所)国際エネルギー機関(IEA)統計等よりSMTAM作成当社は2021年、2022年に続き、COPの期間中に並行して開催された世界気候サミット(World Climate Summit、以下WCS)に参加し、今回は当社会長のセマイヤが「The Future of Investor Engagement - Stewardship to Drive Net-Zero」というセッションのパネリストとして登壇しました。主催者であるWorld Climate Foundationは2009年に設立された、持続可能な脱炭素社会の実現のために産業界が健全な危機感を持ち積極的な行動をとることを目的とする団体で、WCSは毎年COPのサイドイベントとして開催されることから別名Investment COPとも呼ばれています。今回は2023年12月7日、8日の日程で開催され、各国の気候変動分野や金融分野の専門家および企業トップが参加するなど、リアルとオンラインで計90ヶ国超、2,000名を超える参加者を集める一大イベントとなりました。

セマイヤは、アジア地域からの金融分野の唯一の登壇者として同地域の特徴に触れつつ同地域の脱炭素化に対する粘り強いエンゲージメントと政府も含めた幅広い対話の必要性を訴えました。(写真3)

写真3:WCSパネルディスカッションの様子

(写真一番右がセマイヤ)

(写真一番右がセマイヤ)パネルディスカッションでの主な発言は以下の通りです。

Q1: アジアの特徴とは何ですか?

Q2: 脱炭素に向けたエンゲージメントの役割は何ですか?

Q3: エンゲージメントをより実効的にする方策は何ですか?

今回ご紹介したPRI東京総会やCOP28での議論にもありますように、ESG課題の領域は気候変動から自然資本、人権などへ拡大するとともに相互の関連性を高め、また対応の難易度も増大しています。気候変動課題についても各地域や国、産業などの特性を考慮した個別対応が重視される流れが強まっています。当社はこれらに呼応し、以下のようにスチュワードシップ活動の領域の拡大や多様化を進めています。

例えば気候変動課題への対応については、国内外の温室効果ガス多排出企業に対する個別のエンゲージメント活動の推進と並行してグローバル・イニシアチブでの協働エンゲージメント活動の他、アジアの電力セクターや鉄鋼セクターなどの地域に共通する脱炭素化課題の解決推進に向けた横断的な議論にも参画し、アジア、世界における脱炭素化の推進にも注力しています。

自然資本課題については、PRI東京総会で公表された自然に関するイニシアチブ「spring」や、生物多様性に関するCOP15(国連生物多様性条約第15回締約国会議)で公表された「NA100」にも参画するとともに、このほど自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:TNFD)が公表した情報開示制度に関する早期適用(Early Adopter)宣言※3をいたしました。

また、人権についてはPRIが主導するイニシアチブ「advance」に参画し、協働エンゲージメントを推進しています。

このように当社はESG課題の変化や拡大に対しても柔軟に対応するとともに、トップマネジメントによるエンゲージメントという手法の活用も用いながら、同課題の効果的な解決と投資リターンの向上の両立を追求しています。

※3:詳細についてはこちらをご参照ください。